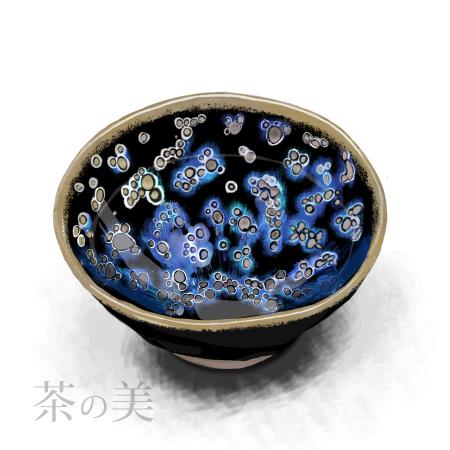

それは恐らく世界の陶芸史上、最も煌びやかな作品である。擂鉢状の器形。側面は口縁直下の段で「鼈(すっぽん)口」をなした後、斜めに下がる。高台は浅く、そして小さく精緻に削られる。器体の上には黒釉がたっぷりとかかり、裾で玉垂れをなす。端整で格調の高い造形である。しかし、本品の真骨頂はむしろ碗の内にある。漆黒の地の上、一面に無数の斑紋が広がり、それらの周囲は青色に、光の角度によっては虹色に輝く。その様は妖しいまでの絢爛さ。本品の類を曜変天目という。

それは恐らく世界の陶芸史上、最も煌びやかな作品である。擂鉢状の器形。側面は口縁直下の段で「鼈(すっぽん)口」をなした後、斜めに下がる。高台は浅く、そして小さく精緻に削られる。器体の上には黒釉がたっぷりとかかり、裾で玉垂れをなす。端整で格調の高い造形である。しかし、本品の真骨頂はむしろ碗の内にある。漆黒の地の上、一面に無数の斑紋が広がり、それらの周囲は青色に、光の角度によっては虹色に輝く。その様は妖しいまでの絢爛さ。本品の類を曜変天目という。天目の用語は中国浙江省天目山に由来する。同山は仏教、道教、儒教の聖地にして、中峰明本らも参じた。同山の禅院にあったことから派生した称である。日本に請来されたのは抹茶の喫茶法と同様、鎌倉時代前期で、明庵栄西著『喫茶養生記』に登場する「茶盞」は天目とされている。中国各地で焼成され、中世には我が国に多数輸入されたが、中でも盛名をはせたのが福建省建窯で、特に同窯の天目を建盞(けんさん)という。

曜変はその内の一種類。足利義政の同朋衆が著した『君台観左右帳記』には天目の種類が列挙されるが、その筆頭に挙げられるのが曜変である。「地いかにも黒く、こき(濃き)るり(瑠璃)、うすき(薄き)るりのほしひたとあり。又、き色、白色、こく(極)うすきるりなどの色々ましりて、にしきのやうなくすりもあり」との記述は的確である。この華麗な様からして「建盞の内の無上也。世上になき物也」、「万匹の物也」としているのは当然であろう(この後、「第二の重宝」である油滴天目以下の記述が続く)。

完品の曜変天目は世界で僅か三碗しか現存しない。いずれも我が国にあり国宝に指定されている。中でも最も美麗とされるのが通称「稲葉天目」であろう。その様は冒頭に記した通り。曜変天目の光沢に魅入られた古人は懼れすら抱き、七歳の子の血(男女の子供の血とも言う)を用いたとの伝承すらある程である。本品を見ると、これもむべなるかな、という思いを抱く。

本品は柳営御物(徳川将軍家の所蔵品)であったが、伝承によれば三代将軍、家光が乳母、春日局に下賜、その後、同局の孫、稲葉正則(淀藩主)から同家に伝来した。

高橋箒庵(三越社長。茶道著述家)は同家で本品を見学、その模様について、茶入と茶碗を総覧した『大正名器鑑』、茶碗の部冒頭に記述している。「内部は星紋大小群を成して羅布し、紺瑠璃色、銀色、群青、紺碧等の色彩、紋中に散乱して、斑紋恰も豹皮の如く、光線一たび之を照せば、五彩燦爛相映發してチラチラと暈彩の変幻する、其光景如何様曜変の名目に背かず」と聊か興奮気味の筆致である。

明治維新以降、他の茶道具が離散する中にあっても本品は稲葉家の重宝であり続けたが、終に大正七年三月十八日、入札に掛けられる。関西の茶道具商七名が共同して十六万五千円で入札したが、東京の中村作次郎が十六万八千円で対抗、落札した。これは茶道具の取引史上、空前の価格であった。

中村から本品を購ったのは小野光景(みつかげ。横浜の絹糸輸出商。横浜正金銀行頭取)である。その息、哲郎の所蔵を経て、昭和九年、三菱財閥の四代目総帥、岩崎小彌太が本品を入手。茶道具を含む父、彌之助の蒐集品を相続していたが、小彌太自身は中国陶磁器を系統的に蒐集しており、その白眉となった。ただ、これ程の名品の私蔵を潔しとせず、生前一度たりとも用いなかったという。

小彌太は岩崎家が蒐集した古典籍を寄付、財団法人静嘉堂文庫を設立したが、死後、遺志により同家が所蔵する美術品も同財団に寄付された。本品もその一つであり、同財団所蔵品中、最も高名な作品として、今日、見学者を魅了している。

なお、現存する曜変天目の他の二碗はそれぞれ藤田美術館と大徳寺の塔頭、龍光院が所蔵している。

絵:稲葉天目

文:茶道研究家 岡田 直矢