大磯駅の改札を抜けると、正面にロータリーが広がり、その右手すぐに料亭「松月」が見える。本日は、この松月が主催する「松月茶会」にお招きいただいた。

濃茶席は古角帆粋庵氏、薄茶席は森田俊雪氏による席で、いずれも茶道具商で茶の美の参加店でもある。松月の大女将は、裏千家・日々庵の鈴木宗幹先生の社中で、日々庵の出入りであった古角氏とは古くからの付き合いがあり席持ちの依頼があったとのこと。また、森田氏は「茶の美」のご縁から古角氏より声がかかり、今回が初めての初陣の茶席となる。お二人とも美術商ということもあり、道具好きにとっては、目に留まったものを譲っていただけるかもしれないという楽しみもある。数寄者にはたまらない一日となりそうだ。

「ガラガラ──」。料亭の扉を開けると、いつもながら朗らかで元気な大女将が笑顔で出迎えてくれた。案内係として立っていたのは、これまた「茶の美」のメンバーである齋藤紫紅洞・齋藤琢磨氏。横須賀に住む齋藤氏は、毎回茶会のたびにお手伝いに駆けつけているとのこと。

さて、今回の茶会では、どのような趣向が凝らされているのだろうか。期待に胸をふくらませながら、露地に出て濃茶席へと向かった。

【古角】:ようこそお越しくださいまして、誠にありがとうございます。本日お点前をしてくださっている方々は、私の店で月に一度開いている茶の集まりにご参加いただいている方々です。表千家、裏千家、茶道学会と、流儀もさまざまで作法も異なります。男性も女性もおり、中にはお茶のあとの語らいを楽しみにしている方もいらっしゃいます。私もどちらかといえばその方が楽しみでして、いつも「早めに上がろう」と言っております(笑)。

本来であればお濃茶ですので、お茶が出るまで静かにじっとご覧いただくのが筋ですが、本日は多くのお客様にお待ちいただいておりますため、少し早めにお話をさせていただきます。何卒ご容赦ください。

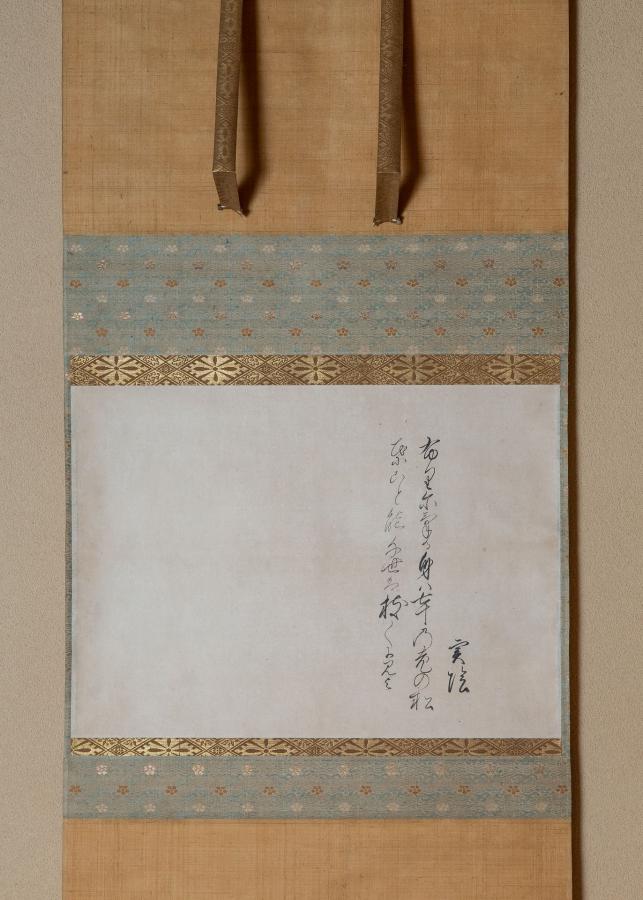

寄付には、武者小路実陰の歌

「ふりぬける身は 七十の老松葉ことに 千世は枝々に見ゆ」

を掛けました。意味は「七十を迎えた我が身は、老松のように枝々に千年の時を重ねたように見えることよ」という趣旨です。この歌の通り、私も老いの松となりまして、来月で七十六歳、数えで喜寿となります。本日は二席設けておりまして、こちらの席は出口に近い“引退門”、薄茶の席は入口の“登竜門”という趣向でございます。

武者小路実陰の歌

私の号の由来は、初めて東茶会を掛釜した折に、「庵号をお持ちになってはどうか?」と勧められ、私はお酒が好きでいつも酔っぱらっているので、皆が「半酔庵はどうか?!」などと言い出しまして、「いや、それはちょっと……」と(笑)。私自身がヨットを趣味としており、セーリングが好きなので「帆」の字を使い、「酔」ではなく「粋」を当てて、「帆粋庵(はんすいあん)」と名乗っております。

この席のテーマは、湘南・大磯・松月です。帆粋庵の名とともに、湘南の風を感じていただければと思い、取り合わせを工夫しております。

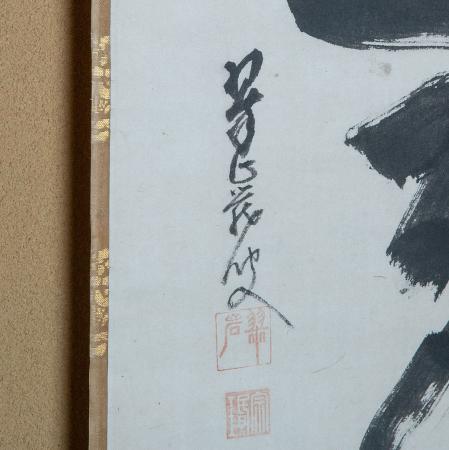

【客】:床は翠巌ですか?

【古角】:はい、大徳寺第195世・翠巌宗珉の一行、「一句了然超百億(いっくりょうぜんとして ひゃくおくをこえる)」です。これは対句になっておりまして、前に「粉骨砕身未足酬(ふんこつさいしん いまだ ほうしゅうにたらず)」という禅語があります。私のような者が解説するのも恐縮ですが、よい言葉、悟りの言葉というものは、一句で百億に勝るほど身に沁みるという意味だそうです。ありがたいお言葉という意味です。この軸は、関西・須磨にあった山下汽船(現・商船三井)の小田原別荘「対潮閣」に伝わったものです。

【客】:表具も洒落ていますね。

【古角】:はい、とても大胆で面白い表具です。やや低かったので巻き上げを用意したのですが、逆に上がりすぎてしまいまして……。いろいろと工夫しました。「粉骨砕身」です(笑)。

【客】:お花は牡丹ですね。

【古角】:花入は口が四方になっているもので、本当はクマガイソウを入れたかったのですが、今年は桜が咲いた後に冷え込みがあり、クマガイソウの開花が間に合いませんでした。やむなく牡丹を活けましたが、こう言っては牡丹に申し訳ないですね。何といっても花の王様ですから(笑)。薄板は…。

【客】:古銅なのに、どうして丸高台なんですか?

【古角】:いいえ、これは「丸矢筈(まるやはず)」です。

【客】:丸矢筈!? 本当ですね。

【古角】:道具屋の私としては、今日いちばん遊び心を持って取り合わせたのがこの薄板です。通常、丸い形状のものは「丸高台」や「蛤端(はまぐりば)」ですが、こちらは「矢筈(やはず)」の意地塗り。丸いのに意地塗をすること自体凄いのに、さらに矢筈になっています。珍品です。蛤と矢筈では、角の立ち方が全く異なり、格調も大きく違います

【客】:これは珍しいですね。

【古角】:香合は湘南の海に因んで「蛤(はまぐり)」です。そこから点前座をご覧いただくと、ちょうど湘南の海岸から富士山が見えるように、釜は富士形。地紋は松林、鐶付は松ぼっくりと、枝の付いた松笠の意匠になっております。今日は「帆粋庵」のセーリングが好きだということを含めて、相模湾の「大磯」と「松」をテーマにして取り合わせてみました。

釜は「堀 山城(ほりやましろ)」の作。浄味の弟さんが江戸に出て「山城」の号を受け、「堀 山城」として釜を製作したもので、いわば“江戸前”の釜です。

炉縁は、利休時代の名工「久以(きゅうい)」による沢栗。皆様が普段ご覧になるのは「正目」が多いかと思いますが、こちらは「板目」でして、より侘びた風合いを感じていただけるかと思います。久以の判も入っております。

【客】:この富士釜も珍しいですね。小さく見えますが…

【古角】:そんなことはなくて炉壇に入れるのがギリギリで指が一本入るかどうかというくらいの隙間です。

茶碗は「左入(さにゅう)」で、「左入二百之内」と銘があります。裏千家の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、表千家においては特に貴重なものとされています。左入は、比較的早く隠居して代を譲った後、如心斎からの依頼か、自らの技量を示すために200碗を作り、如心斎がすべてに銘を付けたと伝えられています。それが記録として残っているのです。この茶碗の銘は「漁村夕照(ぎょそんせきしょう)」で、内側をよく見ると、ほんのりと赤みを帯びています。

【客】:まるで朱釉のようですね。朝から使っていることで、今ちょうど茶碗がしっとりしていて良い具合ですね。

【古角】:はい、しっとりと馴染んでおり、お茶の味も引き立つと思います。どうぞ、四名様で。

【点前】:御服加減は?

【客】:大変結構でございました。——美味しく頂戴いたしました。お茶はどちらのものでしょうか?

【古角】:三丘園の「菊昔(きくむかし)」です。

【客】:お菓子も、吉はしの蓬の香りがとても印象的でした。銘は何でしょうか?

【古角】:特注のもので、銘は「西湘(せいしょう)」といたしました。湘南にちなんで名付けたものです。

【客】:あの「西湘バイパス」の「西湘」ですか?

【古角】:ええ、そうです(笑)。出し帛紗の裂については、正確な名称は分かりませんが、私があちこちで集めた裂の中から、お点前の方が選んだものを使っております。おそらく日本製ではないと思われます。

【客】:文様は麒麟のようですね。良い地色です。

【古角】: 二番目は「玄悦(げんえつ)」と申しまして、朝鮮からの陶工が対馬・対州あたりで焼いた茶碗です。もとは釘伊羅保(くぎいらぼ)を写したものと思われます。高台をぜひご覧ください。轆轤で高台の中を削り、すっと彫って腰のあたりでふっと止まるという、大変面白い作行です。

三番目の茶碗は「大野鈍阿(おおのどんあ)」。たっぷりとした造形で、光悦風の趣があります。見込みが深く、濃茶にとてもふさわしい雰囲気を持っています。軽さもあり、私はこの鈍阿の茶碗が大変気に入っております。お茶碗はお清めいたしますので…。

今回お点前されている方が表千家ですので帛紗を出しておりますが、裏千家の方ですと出しません。流儀によってその都度異なります。まあ、私自身がいちばんバラバラなのですが(笑)。ただ、道具の取り合わせの中で「大磯」の雰囲気や湘南の風をほんのり感じていただけたなら、とても嬉しく思います。

今日はなんとか雨にも降られずに済みました。「今日は涼しくてよかったですね」と皆さんおっしゃいますが、私は汗だくでして(笑)。中には「久しぶりに回し飲みができて嬉しかった」と言ってくださる方もいらっしゃいました。こうして少しでも人をお迎えするというのは、やはり大変なものです。

【客】:こういう小間のお茶室は今では珍しくて、良いですね。

【古角】:ここもとても良い席で、これだけのお客様にも対応できます。本当に三畳台目などの小間になりますと、まったく入りきれませんから、この四畳半台目は絶妙な広さです。

【古角】:水指は瀬戸の渋紙手。黄色みのある上釉がかかっております。(茶碗を清めて出す)主茶碗の「左入」でございます。

【客】:見込みに赤味がありますね。正面にも少し赤みが……これが「漁村夕照」の夕陽の赤なのでしょうね。

【古角】:楽茶碗は時折このように赤みが出ることがあり、それをまた面白がっております。次に二碗目の「玄悦」でございます。

【客】:出来が良いですね。呉器のような風格があって……この玄悦は綺麗ですね。どこにあったものですか?

【古角】:わかりませんが、大名箱に収まっておりましたので大名道具だったと思います。仕服もついていましたが、少々傷んでおります。外箱はありません。

【古角】:三碗目の鈍阿でございます。

【客】:良いですね。

【古角】:やや大振りで、こうした場にはとてもよく合うと思いまして。

【客】:山田三庵に似ているようにも感じます。

【古角】:先ほども「三庵か?」と訊かれました(笑)。

茶入は備前の火襷で、銘は「繯(たまき)」と申します。通常「たまき」は「環(環状線の環)」の字が当てられますが、これは異体字で、意味としては「巡る」「因縁」などが込められております。鑑定は桂又三郎です。

【客】:なるほど。形は瀬戸風ですね。この同紐が「環」という銘の由来なのですね。

【古角】:ええ、そこから名付けられたのかもしれません。

建水は砂張で、口の周りが雨樋のように凹んだ「樋口(といぐち)」の形です。その下には毛彫りで模様が施されています。たいへん格調高い一品でして、取り合わせとしてはやや贅沢かなとも思いつつ、どうしても使いたくて持ち出してしまいました(笑)。下部は銅製、上部は錫張りで、擦れもなく綺麗な状態です。ここでは少々無粋ですが、叩くと非常に良い音がいたします。

【客】:このような建水は珍しいですね。

【古角】:なかなか良い次第になっております。

【客】:寄付にあった髷わっぱに「砂張」と書かれていましたね。

【古角】:はい。茶杓は片桐石州の「一関」という共筒の茶杓です。日々庵伝来のもので、鈴木宗保先生がお持ちだった逸品。宗保先生は元々石州流で、仙台にお住まいだった方ですが、やはり格が違います。素晴らしいお品です。

【客】:石州流となると、四百年前くらいでしょうか。たいへん瀟洒で美しいですね。

【古角】:おかげさまで、いろいろとありましたが、なんとかここまで来ることができました。

【客】:あっという間でした。……えっと、この茶会のことですよね?

【古角】:まあ、いろいろな意味で(笑)。

【客】:古角さんの喜寿のことではなく、この茶会のことですよね? 古角さんにはぜひ百歳まで頑張っていただかなくては(笑)。

【古角】:いやいや〜(笑)。

【古角】:長々とお付き合いいただき、お目だるうございました。どうぞこちらにお寄りになってご覧ください。ありがとうございました。