寄付

寄付【銀座美術 森田俊雪氏、以下森田】:ご正客様、本日はようこそお越しくださいました。

【川上宗雪家元、以下家元】:こちらこそ、ご案内いただきましてありがとうございます。

【森田】:だいぶお待たせしてしまったようで…。

【家元】:あらかじめ、昼頃に来ると待つかもしれないと伺っておりましたので、覚悟して参りました。

【森田】:皆様も本日はお越しくださいまして有難うございました。

【森田】:実は、私にとって本日が初めての席持ちでして、何やかやと準備に追われていたら声が枯れてしまいました。先ほどの席で名心宗匠から「恋煩いじゃないか」と冗談を言われました(笑)。お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、どうぞごゆっくりお過ごしください。

【家元】:初めての席主をお務めになるということで…。

【森田】:ええ、初めてなんです。席主というのはなかなか難しいものですね。

【家元】:普段は席主を裏方として支えていらっしゃいますものね。

【森田】:お客様の道具を整える際に、あれこれと思案するのですが、たとえば「この時期にこの水指では暑苦しくないか…」といったことを、何ヶ月も前から考え始めます。今回は濃茶席の古角さんとも相談しながら色々と調整を重ねました。私が「富士釜を使おう」と申しましたら、「自分も使う」と言われ断念し、「蛤の香合を」と申しましたら、それも止めになりまして(笑)。右往左往しながらも、なんとか形になりました。

【家元】:お点前はご子息で、親子でのお席というのも良いですね。

【森田】:江戸千家の顔に泥を塗らないよう、気を引き締めて点前をしております(笑)。それを取り繕うために、私がたくさん喋らねばならないというわけで(笑)。

【家元】:いえいえ、立派なお点前ですよ。床は?

【森田】:お軸は鈴木其一です。

【家元】:滝登りの画ですね。

【森田】:はい。其一は63歳まで存命で、これはおそらく50代の頃の作と見ております。抱一の弟子でありながら、円山応挙への敬慕もあったようで、神戸の「大乗寺」という寺にある応挙の作品と作風が似ております。その寺は、応挙が若い頃、収入のない時期に住職が援助したという由緒があります。応挙が亡くなった翌年に其一が生まれておりますので直接の接点はありませんが、かなり意識して描かれたのではと感じております。

【家元】:琳派の絵師たちは、直接の師弟関係よりも、自ら敬う存在を心の師と仰ぐ「私淑」の形が多いですね。直接のつながりがなくとも、精神的に受け継がれる系譜というのが琳派の魅力でもあります。

【森田】:そうですね。たとえば抱一も、宗達や光琳とは直接の関わりはありません。

先ほど名心宗匠が、鯉が隠れている様子が「恋」を表しているのではないかと仰っていて。忍ぶ恋、片思い、あからさまでない恋心──そんなところまで考えて描いたのではないかと。

花入は、二代・住山楊甫の作で、「龍門」と銘がついております。皆さまが茶席に入られたとき、床の間が一幅の額のように感じられるように意図して飾りました。花は紅葉と木苺です。紅葉は水揚げが悪く、少し心配しております。花は本当に難しいですね。たまたま自宅に枝垂れていた紅葉があり、使えるかと思い…。

【家元】:ご自宅からお持ちになったのですか?

【森田】:紅葉はそうです。木苺は銀座で求めました。

【家元】:香合はどちらのものですか?

【森田】:三井高棟作、南鐐製の亀甲鶴です。北家十代のものです。

【家元】:硯は?

【森田】:観空庵旧蔵で、前山久吉の所持していたものです。彼は三井銀行を経て、王子製紙や東京信託などの役員を務め、後に浜松銀行頭取や共同保全会社の社長を歴任した実業家であり、コレクターでもありました。

【森田】:どうぞ、お菓子をお召し上がりください。「空也」の最中です。菓子器は江戸末〜明治期に活躍した蒔絵師の銘々皿です。守屋松亭、堆朱楊成、梅澤隆真…などが草花図を描いています。空也さんは、店の大家さんのお店です。私は美術商で銀座に店を構えております。

【家元】:「銀座美術」さんです。「空也」さんのすぐ上の階にお店があります。

【森田】:はい。4階で、五十年以上営業しております。

【家元】:琳派の作品を多く扱ってこられたお店です。

【森田】:はい、江戸琳派を中心に、また江戸千家の茶道具も取り扱っております。風炉先は、抱一の作で、富士山が描かれております。床に其一を使ったので師弟関係が逆になってしまいましたが、風炉先が良いと名心宗匠には凄く褒めていただきました。

【家元】:立派な富士山で…松月から富士山は見えるのですか?

【森田】:近くの愛宕神社からは綺麗に見えます。濃茶席は「駿河湾から見た富士山」という趣向でしたので、こちらは「江戸・不忍池から見た富士山」という趣向にしました。其一も不忍池をよく散策していたと記録があります。

水指は古染付で、発色が良く、鬼面の耳がついております。気温が上がると染付のようなものが主役になります。半年前の準備段階では御本の水指を考えていましたが、今思えば暑苦しかったかもしれませんので、これでよかったと思っております。

棗は川上不白好み「雪月花」、二代塩見政誠の作で、不白86歳のときの朱書があります。炉縁は守屋松亭作「吉野龍田」。松亭は棗は多く作りましたが、炉縁は少なく、炉縁に顔を突っ込んで作業することがギロチンのようで嫌っていたそうです(笑)。

【家元】:そのはなしは本当ですか?(笑)

【森田】:ええ、そのようです(笑)。そのため、おそらく五点ほどしか存在しないのではと言われています。釜は瓢箪形で、二代・名越作です。

【家元】:鐶付も地紋も瓢箪ですね。形で一つ、鐶付に二つ、こちらからの地紋が一つ、正目にに二つで…六瓢息災でしょうか。

【森田】:長野烈さんに見ていただいたところ、「博多芦屋写し」、江戸初期で「二重肩」の形ではないかと。五十肩ではありません(笑)。

【家元】:二重肩ですね(笑)。表面の艶も芦屋を思わせる風合いですね。

(正客にお茶が出る)

【家元】:おいしく頂戴しております。

【森田】:お先に三客様から、お次客様は替茶碗にて失礼いたします。

【森田】:この茶杓は高原杓庵作、銘は「都鳥」です。

名にし負はばいざ言問はむ都鳥 わが思ふ人はありやなしやと

──都という名を持つのなら、都鳥よ、教えてくれ。私の恋しい人は、都にいるのかいないのか…。

業平が京都から江戸へ出てきて、都鳥を見て感じた心情でしょうけれど、私も大磯に来て、江戸の妻がどうしているかな…と同じ心境です(笑)。

【一同】:(笑)

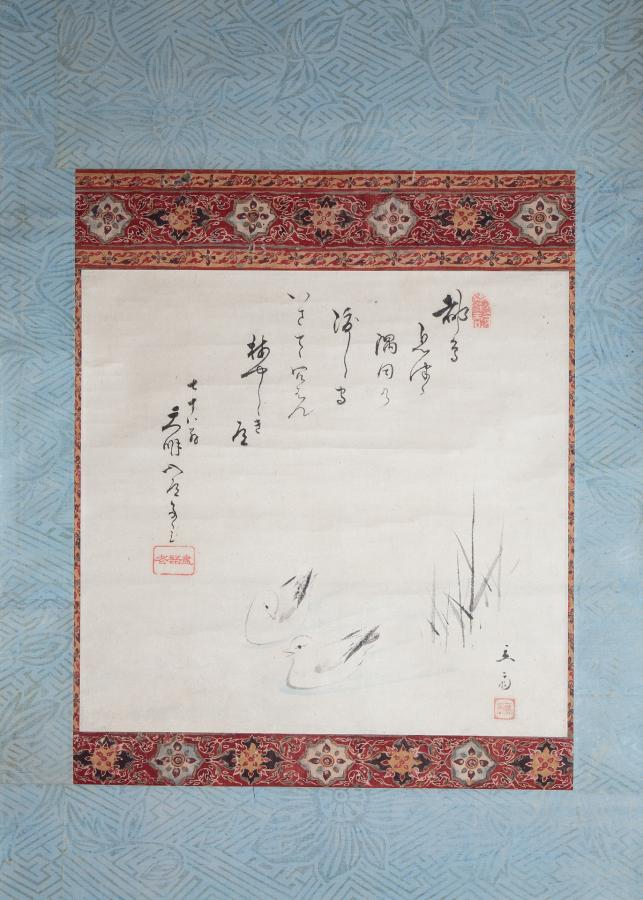

【家元】:寄付のお軸も「都鳥」でしたね。

【森田】:はい、寄付と合わせたくて…そちらは歌川広重の作で、「立斎」との落款があります。大磯は東海道五十三次の8番目の宿場で、広重の浮世絵にも描かれているため、それに因んで掛けました。また、賛は尽語楼内匠で、「都鳥みつつ隅田の渡し守…」とあり、船頭が皆様を濃茶席の「駿河」へお連れし、再び江戸に戻る…という趣向を考えてみましたが、考え過ぎかもしれません(笑)。

【家元】:いえいえ、濃茶と薄茶のつながりが面白い!。

【森田】:今日はおかげさまで暑くもなく、雨も降っておらず…

【河合】:でも風がね~。濃茶席のテーマは「湘南の風」ですから(笑)。

【一同】:(笑)

【森田】:只今、正客がお召し上がりになった茶碗は川上不白の作です。家元のお父様・名心宗匠が若い頃に箱書きをしたものですが銘が無く、このたび新たに家元に襲名された新柳斎家元にお願いして、「黒色尉(こくしきじょう)」と銘をいただきました。

黒色尉は能面のひとつで、「翁舞」に用いられ、天下泰平・五穀豊穣を祈る神事に使われるものです。皆様ご存知かと思いますが、東博に本歌の面があります。鈴木其一も能に造詣が深く、細見美術館には彼の描いた「白色尉」がございます。其一が黒色尉も描いていたのではと想像し、今回の銘に深い意味を感じております。

【家元】:他の道具については何が出てくるか分かりませんでしたが、この茶碗は銘を付けるのによく拝見していたので、どのような取り合わせで使われるのか楽しみにしておりました。

【森田】:実際にお飲みいただいて、いかがでしたか?

【家元】:ようやくこの茶碗でお茶をいただくことができ、嬉しいです。

【森田】:ありがとうございます。

【家元】:黒い茶碗ですが、所謂「楽」の土ではない様な気がしますが…

【森田】:はい、楽ではなく、堅い土を用いております。信楽などが入っているのではと推測されます。

【家元】:白い石のようなものが混ざっていて、遠目では黒楽に見えましたが、近くで見ると違いますね。釉薬は黒楽のようでも、土は異なるようで…。

【家元】:二碗目は?

【森田】:絵唐津で、鳥羽屋から益田多喜へと渡りました。益田紫明庵ですね。女性の掌には少し大振りなお茶碗ではありますが、さっぱりとした絵付けがされていて、使いやすいお茶碗です。

【家元】:三碗目は?

【森田】:御室焼です。仁清が開いた窯ですね。一文字の模様があります。土が軟らかく、特徴を捉えたお茶碗かと思います。

【家元】:建水は?

【森田】:伊部匣です。こちらは大磯とも縁のある江守奈比古氏の所蔵したもので、作陶をしに伊勢崎窯へ向かう際に手に入れた、と箱書きがあります。焼き物を窯の中で包む役割を担っていたものです。

【家元】:蓋置は?

【森田】:瑠璃でございます。こちらも江守さんが、北京で入手されたものです。火舎が付いており、香爐としての役割も担っています。こちらも江守奈比古旧蔵です。

【森田】:皆様、お茶はいかがでしたでしょうか? お出ししたのは「星の昔」という、名心宗匠好みの星野村のお茶で、香りがとても良いお茶です。

【家元】:八女ですね。良い帛紗をお使いですね(笑)。

【森田】:家元好みの帛紗を使わせていただいております。

【家元】:お運びの方も皆さん、お使いでしたね。

【森田】:実は一名、忘れてきた者がおりまして(笑)。

【家元】:私の名前が「新柳斎」なので、帛紗に「柳」の文様が入っているのです。自分の帛紗の宣伝をしても仕方ありませんが(笑)。

【森田】:本日はありがとうございました。お聞き苦しい点もあったかと思いますが、何分にも初めての席持ちでございますので、どうぞご寛容いただければと存じます。どうぞお近くに寄ってご覧くださいませ。

(拝見、応挙の図録を見ながら)

【森田】:これが大乗寺にある応挙の作品です。今回の軸は、これをかなり意識して描かれているように思います。

【家元】:こうした発想が出るというのが、素晴らしいですね。今日は、有難うございました。喉、お大事になさってください。

【森田】:お酒で潤します(笑)。

茶の美メンバーの玉鳳堂 山田氏、壽泉堂美術 樫本氏、河善 河合氏もお客として参会

薄茶席が終わると、次に点心席へと案内された。若女将のご主人は瓢亭出身とのことで、味は申し分なく、大変美味しく頂戴した。

濃茶席と薄茶席は、「茶の美」の気心知れたメンバーによるものであり、両席の趣向が巧みに繋がり、お茶事のような心地よさを感じる会となった。茶道具も、実際の茶席で拝見すると、カタログやウェブサイトで見るよりも一段と趣があり、魅力的に映る。筆者自身、心惹かれるものがあり、翌日に問い合わせを入れたが、時すでに遅く、残念ながら手に入れることは叶わなかった。

茶道具との出会いは一期一会。心に響いたなら、ためらわずすぐに連絡を入れるべきである。皆様も気になる道具があれば、ぜひ気軽にお声がけいただきたい。こうした道具商とのやりとりも、茶の湯の楽しみの一つである。