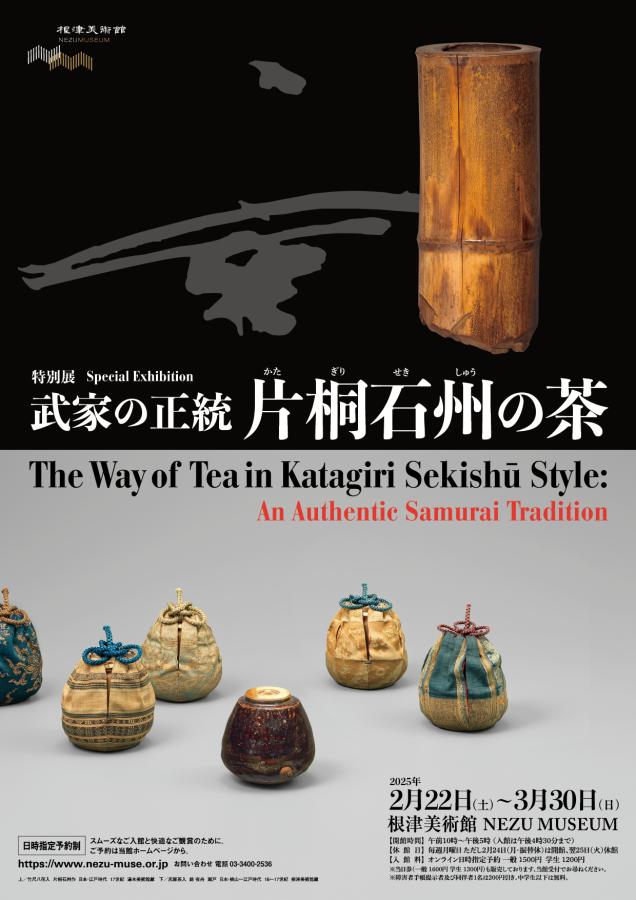

特別展 武家の正統 片桐石州の茶

会期:2025年2月22 日(土)~3月30日(日)

展示室1・2 武家の正統 片桐石州の茶

■概要

片桐石州(l605~73、貞昌、石見守、三叔宗関)は大和国小泉藩第2代藩主であり、武家を中心に広まった茶道・石州流の祖です。千利休の実子である千道安(l546~l607)から茶の湯を学んだ桑山宗仙(l560~l632、左近)の晩年の弟子で、利休流の佗び茶を基としました。

一方、江戸の自邸では、武家層を中心に多くの客人を招き、大名らしい厳かな茶会を開きました。そして、寛文5年(1665)11月8日には4代将軍徳川家綱に献茶し、古田織部、小堀遠州に続いて、武家茶道の地位を確立したのです。

石州の茶は、江戸時代を通して大名や武家に広く浸透し、また江戸城の茶を取り仕切っていた幕府の数寄屋坊主を多数輩出することとなります。平戸藩の松浦鎮信、仙台藩の伊達綱村、松江藩の松平治郷(不昧)、姫路藩の酒井忠以(宗雅)、彦根藩の井伊直弼など、多くの著名な大名茶人が石州流の茶をおこなっていました。石州流の茶こそ、徳川政権下における武家の正統と言えるでしょう。本展覧会は、茶道史上に極めて重要な位置を占めながらも、これまで注目されることが少なかった石州と石州流の茶の湯を、没後350年を経て顕彰する初めての機会となります。

■展示品を一部ご紹介

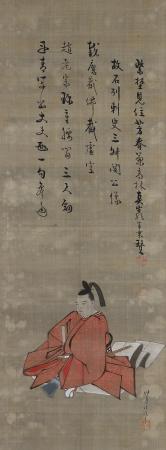

★堂々たる束帯姿、大名・片桐石州

片桐石州像

洞月筆 真巌宗乗賛

1幅 絹本着色

日本・江戸時代 明和4年(1767)

芳春院蔵

従五位下石見守に叙任された石州が礼装である束帯を身に付けた姿を描く。石州にゆかりの深い大徳寺芳春院の11世・真巌宗乗(1721~1801)が、石州の百回忌のために描かせたもの。

※展示期間2/22(土)~3/9(日)

★何度も茶会で用いた愛らしい尻膨

尻膨茶入 銘 夜舟

瀬戸

1口

日本・桃山~江戸時代 16~17世紀

根津美術館蔵

自身の茶会で何度も用いた愛らしい瀬戸尻膨茶入。遠州好みの仕覆2点と石州好みの仕覆4点が添う。茶人の好みを反映した豪華な付属品が、石州道具の特徴である。

★品格漂う石州の茶杓、その代表作

茶杓 銘 五月雨 共筒

片桐石州作

1本 竹

日本・江戸時代 17世紀

野村美術館蔵

石州自作の茶杓は、大名らしい品格が漂う。本作はその代表作として知られ、石州流の茶を習った雲州松江藩7代藩主・松平不昧の蔵帳『雲州蔵帳』にも掲載される。

★姫路藩主・酒井宗雅が石州忌で用いた石州遺愛の釜

梅竹図広口釜

1口 鉄

日本・桃山時代 16世紀

根津美術館蔵

播磨姫路藩2代藩主・酒井宗雅が、大和小泉藩6代藩主・片桐貞芳より譲り受けた石州遺愛の釜。宗雅は天明7年(1787) の宗関(石州)忌で本作を用い、流祖を追慕した。

同時開催

■展示室5 百椿図 ―江戸時代の椿園芸―

江戸初期の椿ブームを背景に制作された「百椿図」。公家日記や園芸書にうかがわれる椿園芸の様子とともに、ご覧いただきます。

.jpg)

百椿図(部分)

伝狩野山楽筆

2巻 紙本着色

日本・江戸時代 17世紀

根津美術館蔵 茂木克己氏寄贈

さまざまな器物や動植物と取り合わせるのも「百椿図」の特徴。蕪にさすのは、もらったり採取したりした椿が水涸れしないようにする工夫でもあった。

■展示室6 春情の茶の湯

春情とは、春らしい様子のこと。草木が芽吹くこの季節にちなんだ道具をとりあわせ、華やかな春の茶の湯の一席をお楽しみいただきます。

■特別展「武家の正統 片桐石州の茶」 根津美術館

■会期:2025年2月22 日(土)~3月30日(日)

■休館日:月曜休館。ただし2月24日(月・振替休)は開館し、翌25日(火)は休館

■開館時間: 午前10時~午後5時(入館は閉館30分前まで)

■入場料:オンライン日時指定予約

一般1500円

学生1200円

*障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料

■会場:根津美術館 展示室1・2

▼▼詳細は、根津美術館ホームページへ▼▼

https://www.nezu-muse.or.jp