根津美術館 下村奈穂子

片桐石州(1605~73、貞昌、石見守、三叔宗関)は大和国小泉藩第2代藩主であり、武家を中心に広まった茶道・石州流の祖です。利休流の侘び茶を基としながら、一方で、大名らしい厳かな茶会を開きました。石州流の茶は、江戸時代を通して大名や武家に広く浸透したことから、徳川政権下における「武家の正統」と言えます。

石州の茶道具をご紹介するシリーズ、1回目は瀬戸茶入です。

「尻膨茶入 銘 夜舟」は、石州が最も愛用した茶入です。胴部下半が大きく膨らむ下膨形で、鉄釉が全体にたっぷりと掛かっています。

寛文3~4年(1663~64)に江戸での行われた55会の連会で、石州は、ほぼ決まって「夜舟」を用いました。この連会は、寛文5年に石州が4代将軍家綱へ献茶するための地固めとも言える重要な茶会であり、そのような会に選ばれているこの茶入は、石州にとって格別の逸品であったと言えるでしょう。

さて、「夜舟」の重要な特徴は、付属する牙蓋と仕覆です。仕覆は写真右から、花色地唐花八宝文金襴、銀モール、宝尽文緞子、花文段織、白地龍宝尽文金襴、浅葱地安楽庵銀襴の6つです。添え状によると、中央の宝尽文緞子と花文段織の2つは遠州好み、残りの4つは石州好みです。

さらに、それぞれの仕覆の内側には、木型と牙蓋が仕込まれています。そして、木型には墨で「片石」や「小遠」と書かれており、添っている牙蓋と仕覆が片桐石州の好みと小堀遠州の好みであることがわかるようになっています。実は、全く同じ作りの木型が、同じく石州旧蔵の「肩衝茶入 銘 奈良」(個人蔵)にも確認でき、そこには遠州好み・石州好み・佐久間将監好みの牙蓋と仕覆が添っています。

茶会記を見ると、石州は、これらの牙蓋と仕覆を日によって使い分けていたことがわかります。客人の地位や好みによって、選んでいたのかもしれません。“武家茶人好みの牙蓋と仕覆が付属すること”、これが石州旧蔵茶入の特徴です。

添状によると、内箱の蓋表の墨書は石州です。また、珍しいのは、内箱の身の底に、「瀬戸しりふくら」と書かれていることです。ここに茶入の呼称が書かれていることは、石州旧蔵の「肩衝茶入 銘 奈良」(個人蔵)と「肩衝茶入 銘 八重垣」(愛知県美術館蔵)にも確認できます。これも、石州旧蔵茶入の特徴のひとつと言えるでしょう。

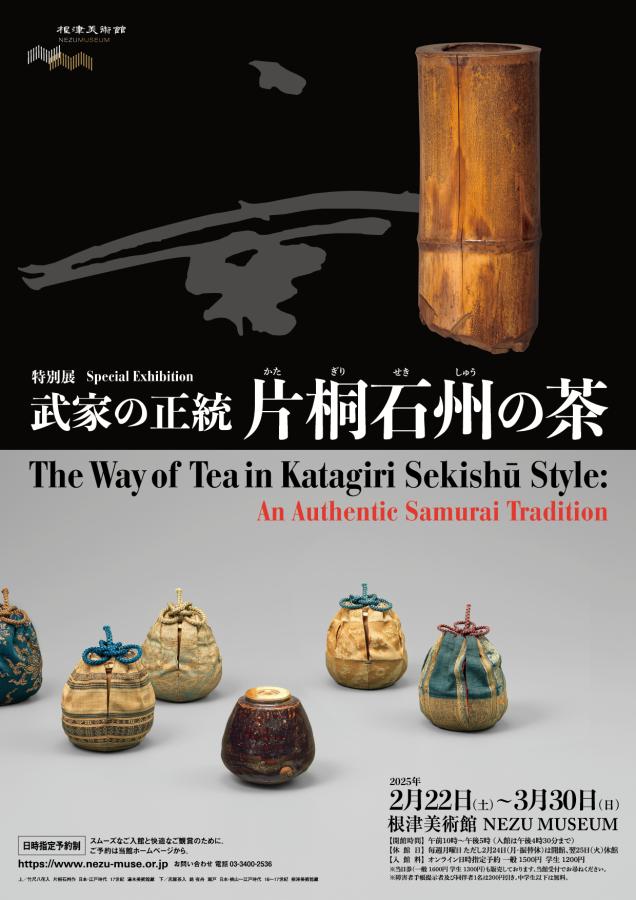

根津美術館で開催されている特別展『武家の正統 片桐石州の茶』では、石州旧蔵の3点の瀬戸茶入の牙蓋と仕覆、箱をご覧いただけます。どうぞ、お運びください。

■尻膨茶入 銘 夜舟

瀬戸

1口

日本・桃山~江戸時代 16~17世紀

根津美術館蔵

写真提供:根津美術館

▼特別展「武家の正統 片桐石州の茶」の詳細はこちら

2025年2月22 日(土)~3月30日(日)