根津美術館 下村奈穂子

片桐石州(1605~73、貞昌、石見守、三叔宗関)は大和国小泉藩第2代藩主であり、武家を中心に広まった茶道・石州流の祖です。利休流の侘び茶を基としながら、一方で、大名らしい厳かな茶会を開きました。石州流の茶は、江戸時代を通して大名や武家に広く浸透したことから、徳川政権下における「武家の正統」と言えます。

石州の茶道具をご紹介するシリーズ、2回目は茶杓です。

石州の茶杓は、大名にふさわしい品格を有し、現在でも高い人気を誇ります。そこには、千利休や小堀遠州と異なる趣があります。

最も主要な特徴が、節の下の処理です。側面を角削りとし、また切止めは一刀で断って断面を直角にしています。これが全体に引き締まった印象を与え、芯が通ったすっきりした姿にしています。

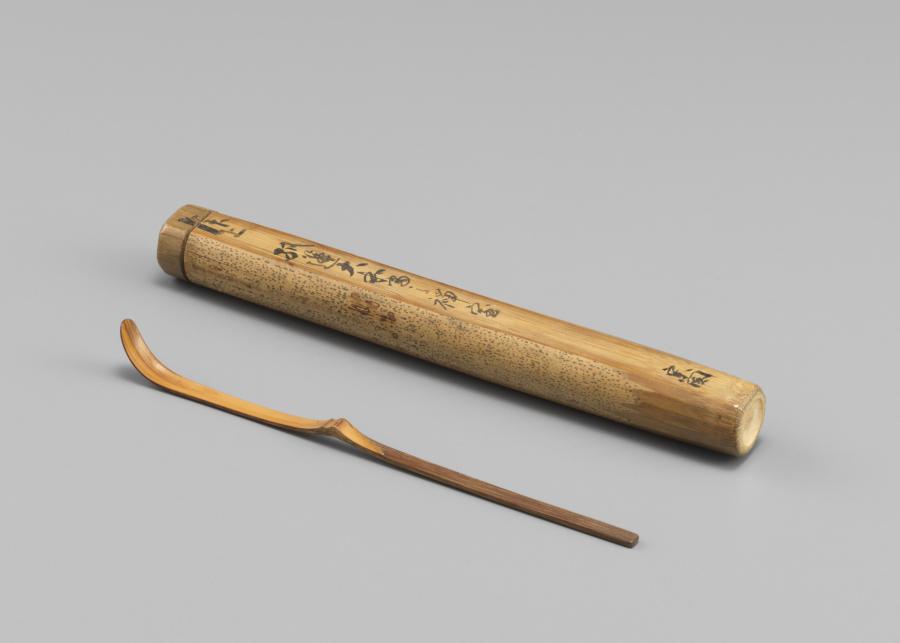

■茶杓 銘 芳春大和尚拝上 共筒/片桐石州作

1本/竹/日本・江戸時代 17世紀

個人蔵

また、竹は白竹を好みました。青竹を油抜きして、晒すことで、白っぽくみえる竹です。

たとえば、「茶杓 銘 芳春大和尚拝上 共筒」は、きめ細やかな上質の白竹です。艶のある美しい枇杷色を呈し、石州の茶杓のなかでも、とりわけ重厚な存在感を放っています。筒の表面の墨書「芳春大和尚 拝上」より、大徳寺の芳春院の開祖で、石州の参禅の師である玉室宗珀(1572〜1641)に進上した茶杓であることがわかります。

■茶杓 銘 時鳥 共筒/片桐石州作

1本/竹/日本・江戸時代 17世紀

根津美術館蔵

一方で、石州は白竹以外の竹も好んで用いていました。「茶杓 銘 時鳥 共筒」は、節上に一本樋(溝)と染みが走り、また、節の周辺は胡麻斑が入っています。石州の茶杓のなかでは華やかな景色を有するものです。

■茶杓 銘 孤篷大和尚之禅室 共筒/片桐石州作

1本/竹/日本・江戸時代 17世紀

個人蔵

また、「茶杓 銘 孤篷大和尚之禅室 共筒」は、節下の高い位置から表皮が剥がれて腰蓑になっています。侘びた茶杓でありながらも、高い品格が保たれている点に、石州の茶杓の本領が発揮されていると言えます。なお、「孤篷大和尚」とは、小堀遠州が建立した大徳寺の孤篷庵の第一世・江雲宗龍(1599〜1679)と考えられます。

昭和3年(1928)、島津家の売り立てで、石州の「茶杓 銘 有明」が2万300円で落札され、当時の茶杓のレコード破りとして話題になりました。近代数奇者・高橋箒庵は、これを「茶杓に打ち込んである石州の魂の値」と評価しています(『近世道具移動史』)。茶杓は、茶人の魂・心を映す道具なのです。石州の茶杓が、現在でも高い人気を誇る理由は、大名にふさわしい品格と、てらいのない姿に、石州の誠実な魂を感じることができるからでしょう。

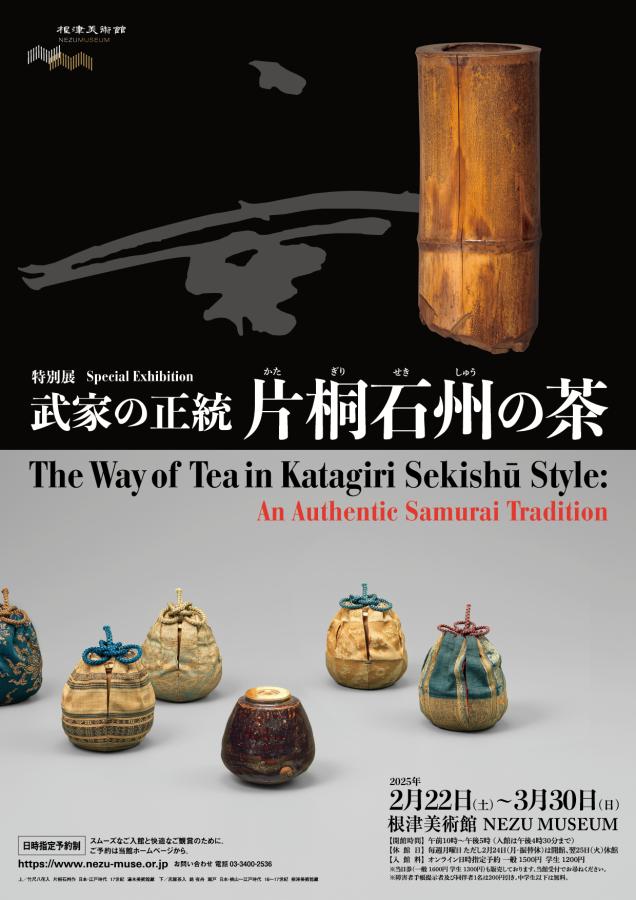

現在、根津美術館で開催されている特別展『武家の正統 片桐石州の茶』では、8本の石州の茶杓をご覧いただけます。どうぞ、お運びください。

写真提供:根津美術館

▼特別展「武家の正統 片桐石州の茶」の詳細はこちら

2025年2月22 日(土)~3月30日(日)