根津美術館 下村奈穂子

片桐石州(1605~73、貞昌、石見守、三叔宗関)は大和国小泉藩第2代藩主であり、武家を中心に広まった茶道・石州流の祖です。利休流の侘び茶を基としながら、一方で、大名らしい厳かな茶会を開きました。石州流の茶は、江戸時代を通して大名や武家に広く浸透したことから、徳川政権下における「武家の正統」と言えます。

石州の茶道具をご紹介するシリーズ、3回目は石州の瓢炭斗です。

瓢を切り、実の中を刳り抜き、乾燥させただけの炭斗は、石州の侘び道具の代表として知られています。

例えば、古くから石州の茶の湯の理念をあらわしたものとして著名な『侘びの文』では、「此の道の自然は瓢にぞありけりつらめ」と、自然な瓢の姿に侘び茶の本意を認めています。しかし、瓢炭斗は毎年新しいものを作ることが常であることから、古い伝世品はほとんどありません。

そのなかにあって、本作は非常に珍しい石州の炭斗です。外側は虫喰いが多くみられますが、底部には石州の花押(独楽判)が残されています。また、瓢の内側は多孔質のためもろく、漆を塗ることがしばしばありますが、本作には施されておらず、内外ともに自然な状態が保たれています。

添え状によると、本作は石州が寛文8年(1668)の連会で用い、その後、石州門下で仙台藩の茶道の2世・清水動閑(1612〜1692)が譲り受けて、次の3世清水道竿(1666~1737)が書付をし、さらに老中・松平周防守(1719~1789、康福、妙関)が所持しました。

周防守は、自身の蒐集した茶道具に、好みの付属品・箱を添えることでも知られています。本作も炭斗にしては珍しいことに桐の蓋と袋(崩し縞に丸文交織)を作らせています。蓋の裏面には「数寄の/かやうなるは/うちもぬらざるが/よき也。/いつまでも/このまゝに/手入して/用ゆべかめる。/妙関」と墨書し、あえて内側は塗らずに、手入れして用いることを推奨しています。

その後、江戸後期の目利き・吉村観阿(1765~1848)が見つけ、観阿が出入りしていた越後国新発田藩の溝口直諒(1799~1858、翠濤)の手に渡りました。直諒は、石州流伊佐派の流れを組む阿部休巴に茶を学んだ大名茶人です。明治37年(1904)の溝口家の売り立てにより、侯爵・井上馨(1836〜1915)が手に入れ、さらに大正14年(1925)の井上家の売り立ての後、近代数奇者・益田鈍翁(1848〜1938)の所蔵となりました。

簡素な侘び道具である本作が、著名な茶人の手から手を経たにもかかわらず、自然な姿を現在でも保っていることは、石州の侘び茶の理念がしっかりと引き継がれたためと言えるでしょう。

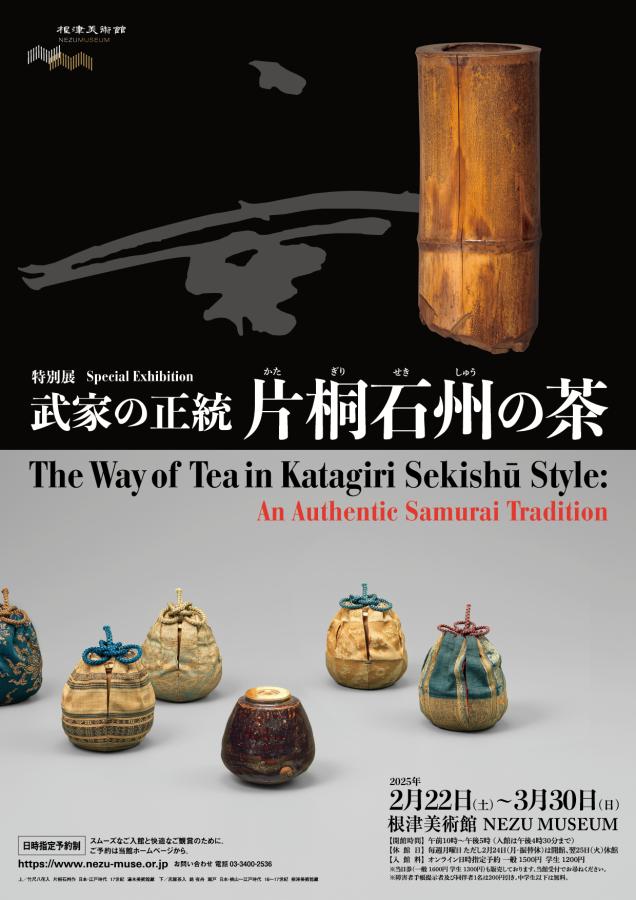

根津美術館で開催されている特別展『武家の正統 片桐石州の茶』では、石州の瓢炭斗と付属の蓋をご覧いただけます。どうぞ、お運びください。

■瓢炭斗/片桐石州作

1口瓢箪日本・江戸時代 17世紀/岐阜プラスチック工業株式会社蔵

写真提供:根津美術館

▼特別展「武家の正統 片桐石州の茶」の詳細はこちら

2025年2月22 日(土)~3月30日(日)